Wia-mor s donggle a schreibd

Sie möchten auf eine gute Weise schwäbisch schreiben?

Dann heiße ich Sie herzlich willkommen auf dieser Seite! Auf ihr geht es um das dunkle a. Dieses trägt mit seinem charakteristischen Klang einen wesentlichen Teil zum Klang der schwäbischen Sprache bei. Es findet sich in sehr vielen schwäbischen Wörtern. Beispiele:

Schåf Schaf, schlåfa schlafen, måla malen (nicht mahlen), då hier, må wo, Råthaus Rathaus usw.

Dieses dunkle a ist kein o, sondern eindeutig ein a-Laut. Es ist entstanden dem althochdeutsch langen a. Das althochdeutsch kurze a dagegen wurde zum hellen a.

|

Schwäbische Autoren mit der Schreibung å

Schon der Schreiber des allerersten schwäbischen Wörterbuchs, Anton Birlinger (1834-1891) wählte diese internationale Schreibung. Er schreibt auf den ersten Seiten seines "Schwäbisch-Augsburgischen Wörterbuchs": "Ich wäle wie herkömlich das Zeichen å dafür". Auch der weitgereiste Tübinger Sprachprofessor und Schwäbisch-Dichter Karl Moritz Rapp (1803-1883) wählte sie. Heute gehören im Schwäbischen der Autor Eduard Huber und der rennomierte Dialektforscher Hubert Klausmann zu ihren wichtigsten Vertretern.

Bei vielen bayrischen und gelegentlich auch norddeutschen Autoren wurde und wird diese Schreibung ebenfalls als bessere Alternative zur Doppelschreibung aa oder zur falschen Schreibung als o gebraucht.

Im Diphthong åe (zentralschwäb.) bzw. åa (westschwäb.) ist der Laut å ebenfalls vertreten. Beispiele:

I wåes ich weiß, se håesed sie heißen, Dåel Teil, Råefa Reifen, Såef Seife; auch in Ortsnamen wie (zentralschwäb.) Åechlbärg Aichelberg, Råedwanga Raidwangen, Wåebleng Waiblingen, Dåelfeng Tailfingen und (südwestschwäb.) Kåa Kayh, Måasabach Maisenbach, Zåana Zainen usw.

Als Fehlgriff muss man leider die Verwendung des Buchstabens å bei Roland Groner bezeichnen. Er verwendet ihn für den nasalierten Leichtlaut a, wie er zum Beispiel als Infinitivendung (läasa, schreiba, rächna usw.) im Schwäbischen vorkommt. Ebenfalls ein Fehlgriff ist die Zuordnung des Buchstabens å zum nasalierten a in Rudolf Pauls "Bibel für Schwaben" (vgl. S. 12); die schwäbische Bibel Rudolf Pauls ist ansonsten ein hervorragendes Werk. Beide Autoren lassen den Weitblick nach Europa vermissen. |

Schreibung des å mit dem Computer

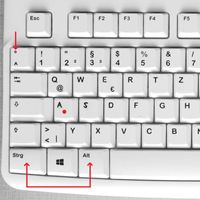

Mit der Tastatur Ihres Computers ist das å "hobfaleichd" kinderleicht zu schreiben:

1. Zunächst die Tasten „STRG“ und „ALT“ zeitgleich gedrückt halten (so wie Sie es machen, um @ zu schreiben).

2. Dann links oben die Taste mit dem Kreiszeichen ° drücken und anschließend alle Tasten wieder loslassen.

3. Jetzt einfach die Taste "a" drücken - und fertig ist das å.

4. Jetzt mal testen: Schreiben Sie Schåf Schaf, är hådd er hat, i wåes ich weiß.

Schreibung des å auf dem Smartphone

Auch mit Ihrem Smartphone ist das å "hobfaleichd" kinderleicht zu schreiben:

1. Mit dem Finger zunächst auf dem Buchstaben a bleiben. Dann ploppt das Feld mit Sonderschreibungen für a auf.

2. Fahren Sie mit ihrem Finger auf das å und bleiben Sie kurz darauf.

3. Voilà, das war´s schon - Sie finden in Ihrem Text das å geschrieben.

4. Jetzt mal testen: Schreiben Sie Schåf Schaf, är hådd er hat, i wåes ich weiß.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bitte so nicht - Das Schreibchaos in den Mundartbüchern

In den schwäbischen Mundartbüchern trifft man auf ein chaotisches Durcheinander von Schreibweisen für das dunkle a. Vielfach wird hilflos ein schlichtes o geschrieben. Ebenso vielfach trifft man teils auf frei erfundene Akzentschreibungen wie ó, ò oder ò, teils sogar òò, teils phantasievoll sogar mit h kombiniert óh, òh oder ò. Alles dies überzeugt in keinster Weise. Es bleibt ein Rätsel, weshalb den schwäbischen Mundartschreiber/innen der hilfreiche Weitblick nach Europa komplett abgeht. Einige Beispiele:

du hosch, hôsch, hósch, hòsch, ho´sch

er hot, hôt, hòt, hót, ho´t

Doig, Dòig, Dóig, Doi´g

Schof, Schôf, Schòf, Schòòf, Schóf, Schoh´f

Schwoba, Schwôba, Schwòba, Schwóba

schlofa, schlôfa, schlòòfe, schlohfa

Es kommt hinzu, dass die die Zeitungen im Großraum Stuttgart (sie gehören alle zur gleichen Verlagsgruppe) es alle ablehnen, auch nur eine gemäßigte Leitlinie für die Schreibung des Schwäbischen anzuwenden. Das å wäre sowohl für die Zeitungsdruckereien, wie auch für die Zeitungsleser/innen keinerlei Problem! |

105