Entstehung der schwäbischen Sprache

Wia isch s Schwäbische z sdand komma?

Die schwäbische Sprache gehört zu den germanischen Sprachen, wie auch Hochdeutsch, Plattdeutsch, Englisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch und einige kleinere Sprachen.

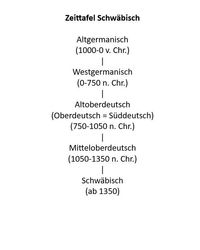

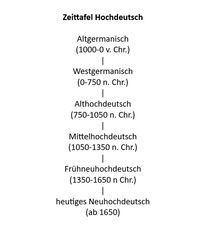

Die Entstehung dieser Sprachen kann man sich vorstellen wie in einem Stammbaum: Aus dem gemeinsamen germanischen Stamm gehen Äste und Zweige hervor. Der gemeinsame Stamm "Altgermanisch" wird etwa für die Zeit von 1000 v. Chr. bis um das Jahr 0 v. Chr. angesetzt.

Gegen Ende dieser Zeit trennte sich der Stamm in drei Äste auf: Nordgermanisch, Westgermanisch und Ostgermanisch. Der ostgermanische Ast ging mit den Ostgoten vollständig unter. Aus dem nordgermanischen Ast heraus verzweigten sich die skandinavischen Sprachen. Aus dem westgermanischen Ast heraus verzeigten sich die so genannten kontinentalgermanischen Sprachen. Zu ihnen zählt man neben Deutsch, Englisch, Niederländisch und Friesisch. Vor der Verfestigung zu einzelnen Staatssprachen gab es in allen germanischen Sprachgebieten viele interne Variationen und Übergänge.

Auf dem Gebiet des heutigen Deutschen und Niederländischen entwickelten sich von Nord nach Süd drei Sprachgruppen: Niederdeutsch, Mitteldeutsch und Oberdeutsch. (Näheres Zum Verhältnis Oberdeutsch-Schwäbisch siehe hier.)

Schwäbisch ist eine Nachfolgesprache des Oberdeutschen. Es entwickelte sich unabhängig vom heutigen Hochdeutschen und zeitlich bereits vor ihm. Schwäbisch lässt sich im Blick auf Wortschatz und Grammatik sehr gut beschreiben. Analog zum Hochdeutschen wird es nachfolgend als Hochschwäbisch bezeichnet.

Die Entstehung des Hochschwäbischen:

1. Die altoberdeutsche Zeit (ca. 750 bis 1050 n. Chr.)

In altoberdeutscher Zeit bestand zunächst eine gemeinsame Sprachform für den gesamten süddeutschen Sprachraum (in etwa Baden-Württemberg, Bayern, das Elsass, Österreich, Südtirol und die Deutschschweiz). Es war das so genannte Altoberdeutsch.

Etwa um das Jahr 1000 n. Chr. brach diese, vom Elsass bis hinüber nach Wien entfernungsmäßig weit ausgestreckte Sprache, auseinander. Dies geschah entlang des Flusses Lech. Das Oberdeutsche teilte sich auf in Ostoberdeutsch (heute Bairisch-Österreichisch) und in ein Westoberdeutsch (heute Schwäbisch-Alemannisch).

Dennoch blieben und bleiben viele Merkmale dieses Sprachraums bis heute als gemeinsam erhalten. So geschieht zum Beispiel die Bildung des Partizips Perfekt bei vielen Verben im oberdeutschen Sprachraum gemeinsam weiterhin ohne die Vorsilbe „ge“ (z. B. pfiffa statt gepfiffen, "kaoft" statt gekauft usw.). Auch die Bildung des Konjunktivs geschieht weiterhin gemeinsam mit "täte" statt würde. Diese und viele weitere sprachliche Erscheinungen sind keine speziell schwäbischen Merkmale, sondern sind gesamtoberdeutsche Merkmale.

2. Die mitteloberdeutsche Zeit (ca. 1050 bis 1350 n. Chr.)

Das zunächst noch einheitliche Westoberdeutsch (vielfach fälschlich vorweggenommen schon "Alemannisch" genannt) wurde durch den Einfluss der so genannten mittelhochdeutschen Lautverschiebung seinerseits weiter aufgeteilt. Der schwäbische Bereich übernahm diese Lautverschiebung in einer speziell schwäbisch modifizierten Form. Der alemannische Bereich dagegen übernahm sie nicht. Bereits um 1350 n. Chr. ist diese bis heute bestehende Auftrennung in Alemannisch und Schwäbisch nachweisbar. Am Ende dieser Zeit haben sich die schwäbische und die alemannische Sprache als zwar verwandte, aber unterschiedliche Nachfolgesprachen des Westoberdeutschen etabliert.

Ab nun spricht man im schwäbischen Raum statt dem langen i ein "ei": Zeit, schreiben, leiden usw. (hochdeutsch wird hier "ai" gesprochen!). Statt langem "u" spricht man "ou": So in Haus, Mauer, laut, ausdauern usw. (hochdeutsch wird hier "ao" gesprochen!). Statt hellem langem a spricht man ein dunkles langes a: „Sbråch“ Sprache, „råda“ raten, „Måesdor“ Meister und „i wåes“ ich weiß usw. Man spricht weiterhin „e“ statt „ö“: „schee“ schön uam.

Die althochdeutsch diphthongische Struktur wird hochschwäbisch (wie auch alemannisch und bairisch-österreichisch) beibehalten: „ia“ statt „ü“: „Fias“ statt Füße, "miasa" statt müssen usw. (das Hochdeutsche dagegen hat die althochdeutschen Diphthonge monophthongiert.).

Die althochdeutsche Lautfolge "iu" ist hochschwäbisch umgestellt zu "ui": Aus Kniu wird „Gnui“ Knie, aus niu wird "nui" neu, aus diu (Einzahl) „dui“ diese, aus siu (Einzahl) „sui“ sie usw.

In der Konjugation der Verben entsteht der sogenannten Einheitsplural „mir/ir/se dend“ wir/ihr/sie tun/tut, „mir/ir/se schreibed“ wir/ihr/sie schreiben/schreibt usw.

Hinweis: In der Zeit von etwa 950 bis etwa 1250 n. Chr. (die genauen zeitlichen Grenzen werden in unterschiedlicher Literatur unterschiedlich bestimmt) existierte im Südwesten des deutschen Sprachgebiets das Herzogtum Schwaben. Der Sprachbereich des Westoberdeutschen und der Umfang des Herzogtums waren damals ungefähr deckungsgleich. Prägend für das Herzogtum Schwaben war das Herrschergeschlecht der Staufer. |

3. Die hochschwäbische Zeit (ca. 1350 bis 1950 n. Chr.)

Das Hochschwäbische bleibt eine über ca. 600 Jahre hinweg weitgehend gleich gesprochene Volkssprache. Eine verbindliche Schriftform etablierte sich allerdings nicht, da der schwäbische Sprachraum noch Jahrhunderte lang politisch stark zersplittert blieb und deshalb ein politisches Zentrum fehlte, das das Schwäbische zur Schriftsprache hätte führen können.

|

4. Die Zeit der Zerstörung des Hochschwäbischen (ab ca. 1950 n. Chr.)

Das schriftlich fixierte und staatlich monopolisierte Neuhochdeutsch zerstört seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs das Hochschwäbische und darüber hinaus auch alle anderen Volkssprachen innerhalb Deutschlands. Diese Zerstörung wird pädagogisch gezielt durchgeführt. Die mediale Dauerberieselung mit hochdeutschen Normklängen, die schon im Kinderzimmer beginnt, tut ein Übriges dazu.

In der Verfassung des Freistaates Bayern findet sich die Bestimmung, dass nicht diskriminiert werden darf, wer Bairisch spricht. In Baden-Württemberg gibt es eine vergleichbare gesetzliche Bestimmung leider nicht. Beachtenswert ist auch die Situation in der Schweiz: Die Schweizer halten von sich aus bewusst an ihrem alemannischen Schwyzerdytsch fest. Es dient ihnen zur selbstbewussten Abgrenzung gegenüber dem großen deutschen Nachbarn im Norden.

0126